Informe 10 - Observatorio de la Educación

El Noveno Informe Estado de la Educación (Programa Estado de la Educación [PEN], 2023) nos alerta sobre la afectación del bienestar emocional de la población estudiantil. De acuerdo con el Informe (PEN, 2023), el “apagón educativo” no solo afectó el desarrollo de competencias o habilidades clave (como se ha señalado en reiteradas ocasiones), sino que también tuvo un impacto directo en la salud mental.

En este punto, es importante hacer mención de que “apagón educativo” en este contexto se entiende como “cualquier interrupción prolongada en el ciclo lectivo que limite el acceso al sistema educativo y al desarrollo de los aprendizajes de la población estudiantil” (PEN, 2023, p. 89). No se refiere a que los docentes no hayan continuado con su trabajo, pues de antemano se sabe que la labor de estos en este periodo fue exhaustiva; sin embargo, en muchas ocasiones, debido a las circunstancias ajenas a los profesores, no fue posible que el proceso de enseñanza-aprendizaje se diera de manera fluida. En este caso, cuando se habla de “apagón educativo” se hace referencia a los efectos en la educación que dejaron las medidas de contención que debió tomar el Gobierno para asegurar la salud pública debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19. Esto incluye el cierre de centros educativos, así como los ajustes en los métodos de enseñanza (educación a distancia, virtual e híbrida).

Teniendo claro lo anterior, en el presente informe se analizará la percepción de los profesores respecto al impacto del “apagón educativo” en la salud mental, tanto propia como de sus estudiantes. Para obtener una comprensión completa de las opiniones de estos profesionales, se utilizó un cuestionario compuesto por 12 preguntas (que abordan aspectos personales, así como la afectación en salud mental de docentes y estudiantes). Este cuestionario fue administrado a un total de 275 profesores. Además, con el fin de enriquecer esta perspectiva, se llevaron a cabo entrevistas a profundidad con psicólogos educativos y psicopedagogos, con el objetivo de obtener una comprensión más profunda sobre cómo este grupo de profesionales percibe el impacto del “apagón educativo” en la población estudiantil y docente durante el período considerado. Este último análisis se presentará en la segunda parte del presente informe.

El 16 de marzo de 2020, el Presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, y su Ministro de Salud, Daniel Salas, dieron a conocer una noticia que -debido al contexto que se vivía a nivel mundial- ya se atisbaba: el país estaba en emergencia nacional, debido a la situación sanitaria provocada por el COVID-19. Es por ello que, por medio de la Resolución MS-DM-2382-2020 / MEP-0537-2020, se decretó la suspensión temporal de las lecciones en todos los niveles del sistema educativo tanto en el sector público como en el privado. Aunado a ello, en la Resolución MEP-538-2020, se informa sobre la ampliación del calendario escolar y se prevé que el cierre del curso lectivo sería el 21 de diciembre de 2020 (Ministerio de Educación Pública [MEP], 2020a).

Posteriormente, a principios del mes de abril del mismo año, se lanza la estrategia de mediación pedagógica “Aprendo en casa”, la cual adapta los procesos de enseñanza-aprendizaje al contexto que estaba viviendo el país en ese momento y, dependiendo de las características de cada institución, los docentes y administrativos debían elegir un escenario de los propuestos y adecuar sus actividades de medicación a ello; siempre desde casa (MEP, 2020b). Durante este tiempo (de abril a diciembre), se implementó la educación a distancia, de modo que los docentes tuvieron que ingeniárselas para adaptarse y lograr el cometido final de la educación: el aprendizaje.

En el año 2021, se implementó la estrategia “Regresar”, con el objetivo de “definir una metodología que permita, darle continuidad al proceso educativo de las personas estudiantes, así como preparar el sistema educativo, para un eventual regreso paulatino, controlado y seguro a la presencialidad” (MEP, 2020c, p. 7). Durante este periodo, se desarrollaron actividades en dos entornos distintos: sesiones educativas presenciales y apoyos educativos a distancia. En las sesiones presenciales, se trabajaba con un subgrupo, mientras otros estaban a distancia; en cuanto al apoyo remoto, se llevaron a cabo sesiones sincrónicas, previamente coordinadas, para fomentar la interacción en tiempo real, así como actividades asincrónicas utilizando el material proporcionado por los docentes (Guías de Trabajo Autónomo [GTA]) (MEP, 2021). A pesar de los esfuerzos realizados por los profesores, el proceso de enseñanza-aprendizaje durante el 2021 continuó enfrentado dificultades, tal como sucedió durante el año anterior.

Este panorama, aunado a la situación que se vivía a nivel mundial, marcada por aislamiento, muertes y problemas económicos, afectó de manera significativa la salud mental de las personas. Como señalan Ramírez Castro y Velazco Capistrán (2021):

- No solo las personas que han padecido esta enfermedad corren el riesgo de presentar alteraciones en su salud mental, sino que todas las personas al estar en confinamiento, como medida de prevención del Coronavirus, pueden tener repercusiones psicológicas, ya sea a corto plazo: estrés, ansiedad, insomnio; o largo plazo: depresión, Trastorno de Estrés Postraumático (TEP). (p. 13778).

Partiendo de la premisa anterior, en el presente informe, se analizará qué tanto afectó el “apagón educativo” la salud mental de la población estudiantil y docente, tal como se muestra en los siguientes apartados.

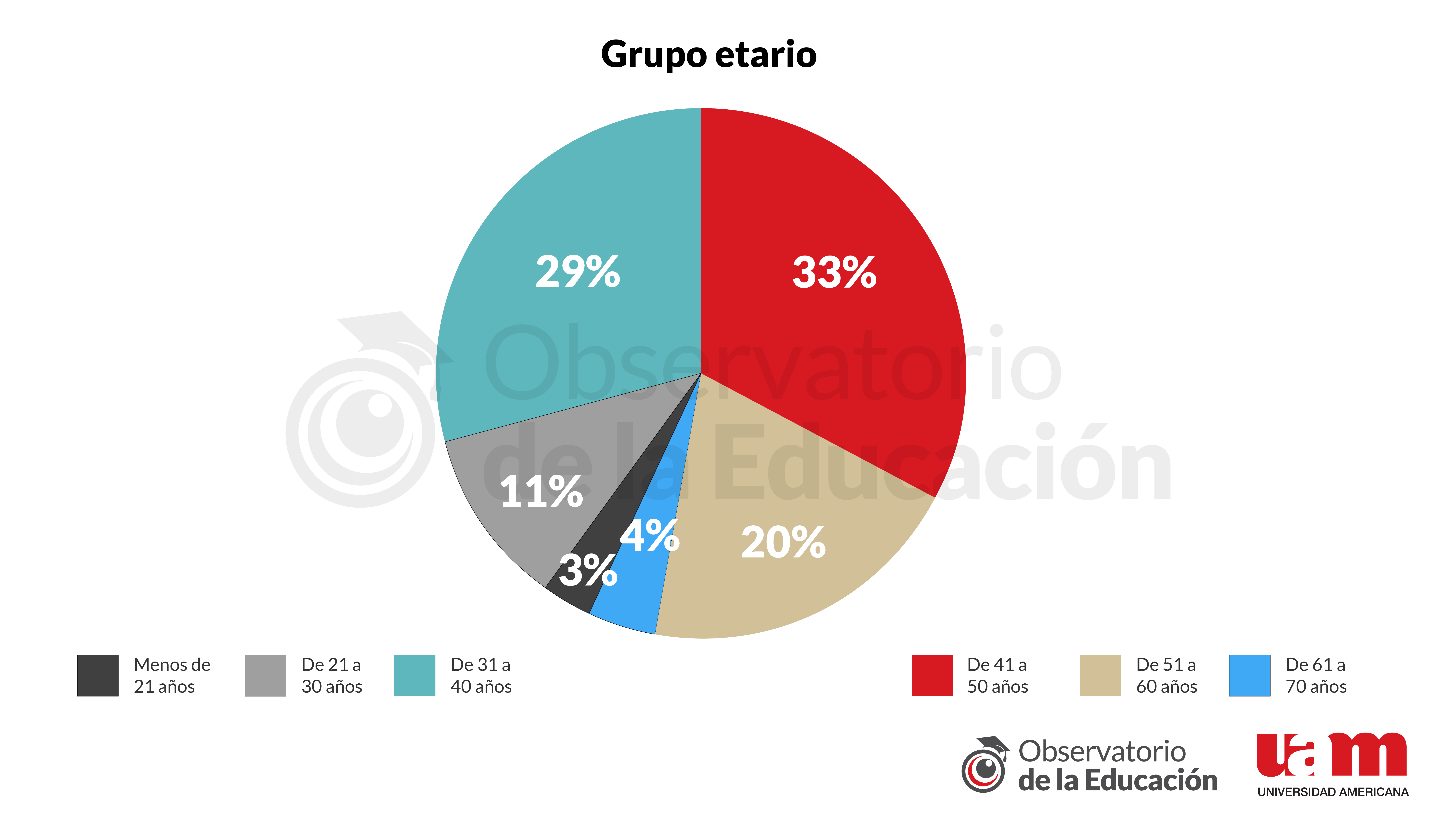

Antes de entrar propiamente en materia, en lo que respecta al grupo etario, es importante subrayar que la gran mayoría tiene entre 31 y 50 años (un total de 62 % de los encuestados); sin embargo, hay participantes de diversas edades, tal como se muestra en el siguiente gráfico:

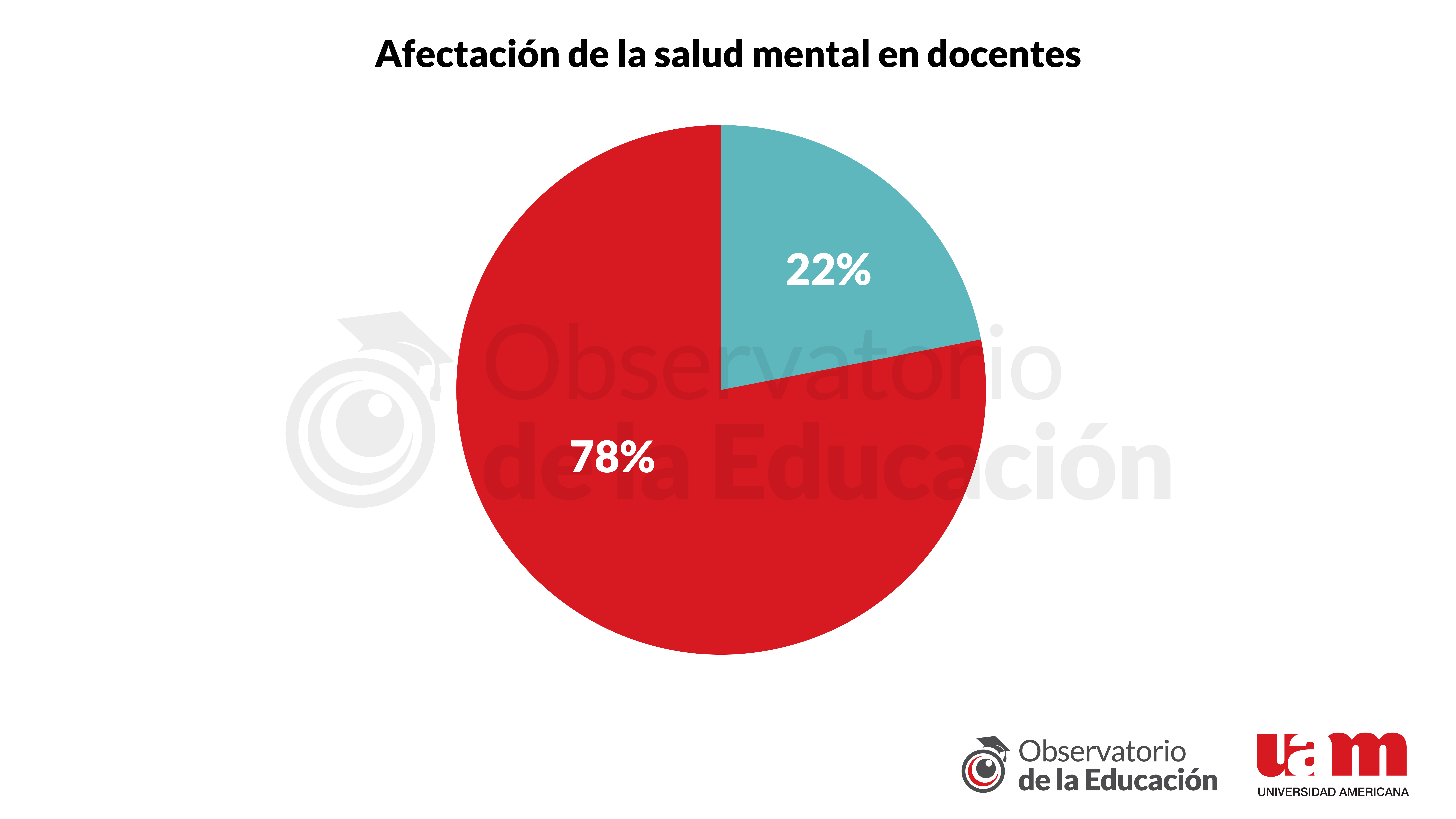

En lo que respecta propiamente a la afectación, se les consultó a los profesores si consideran que la pandemia y todos sus efectos adyacentes afectaron de manera significativa su salud mental o su bienestar emocional. Al respecto, el 78 % de los docentes afirmó que sí, mientras que el 22 % restante menciona no haber sentido afección en su salud mental, como se muestra en el siguiente gráfico:

Los resultados anteriores exponen una realidad sumamente preocupante: la mayoría de los docentes ha experimentado un deterioro en su salud mental, luego de la pandemia. Es evidente que el contexto de incertidumbre y cambio constante que se vivió en 2020 y 2021, aunado a las demandas adicionales que se les pedían a los docentes, hizo mella en el bienestar emocional de educadores. Esta alta proporción de docentes que se sienten afectados pone sobre la mesa un secreto a voces que se está viviendo en nuestro país: la salud mental de la comunidad educativa está en riesgo y es de suma importancia abordar estas necesidades.

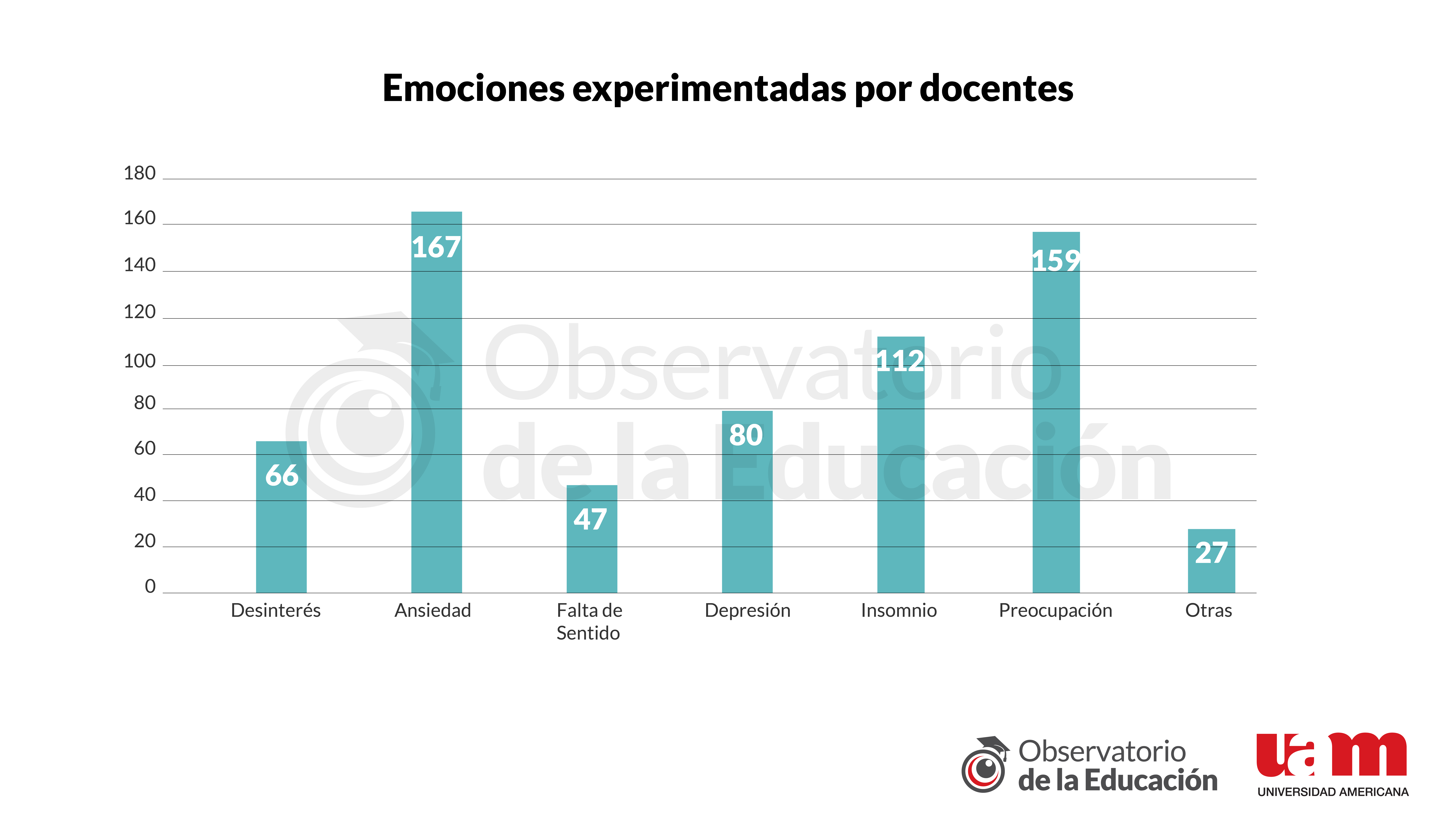

Continuando con el análisis del cuestionario, se les solicitó a los educadores que habían mencionado sí tener afectación en su bienestar emocional cuáles sentimientos o emociones habían experimentado. Las respuestas fueron las siguientes:

Como se logra observar, los sentimientos predominantes han sido la ansiedad (167 personas) y la preocupación (159 personas). No obstante, es importante destacar que muchos también han experimentado insomnio (112 personas), así como emociones de depresión (80 personas) y desinterés (66 personas). Además, 47 personas reportaron sentir una falta de sentido, mientras que otras 27 mencionaron una variedad de problemas adicionales, entre los que destacan dificultades de concentración, angustia, hastío, desmotivación e, incluso, ideaciones suicidas. La prevalencia de sentimientos como la ansiedad, la preocupación y la depresión refleja el impacto significativo que eventos estresantes o desafiantes (como lo fue la pandemia) pueden tener en la salud mental de las personas. Además, la presencia de síntomas como el insomnio y la falta de sentido no deben tomarse a la ligera, pues sugieren una afectación generalizada en la calidad de vida y el bienestar psicológico de los docentes.

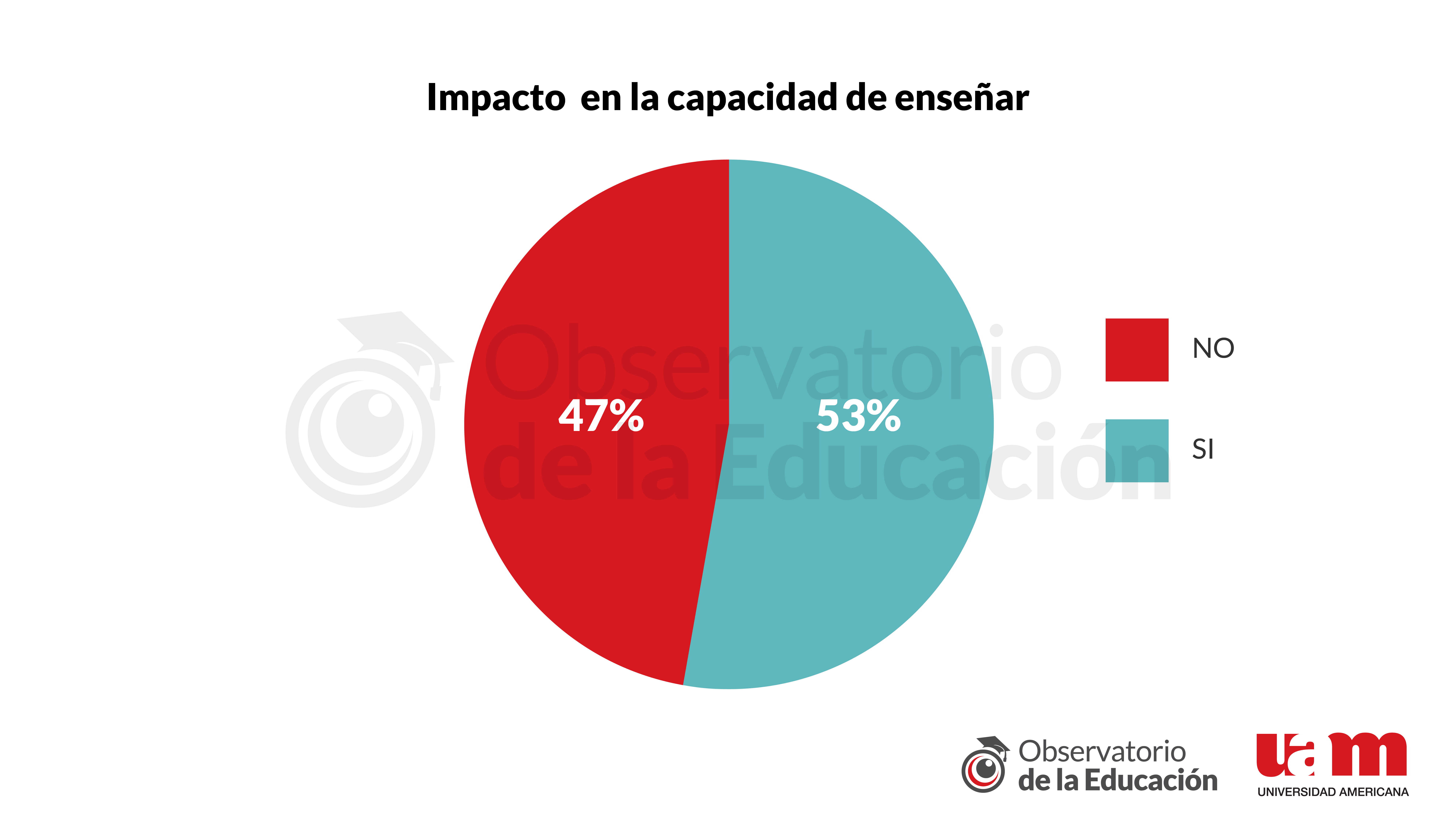

Como siguiente pregunta, se consultó a los educadores si percibían que la pandemia había afectado su capacidad para enseñar de manera eficaz. A continuación, se presentan las respuestas obtenidas:

En esta ocasión, las respuestas fueron equilibradas, ya que el 47 % de los encuestados expresó haber sentido que la pandemia y sus repercusiones han afectado la manera en la que enseña. Por su parte, el restante 53 % mencionó no haber percibido ningún impacto significativo en su forma de enseñar a medida que ha transcurrido el tiempo. Las respuestas anteriores subrayan la complejidad de las experiencias vividas durante la pandemia, mientras que, para algunos, los cambios provocados por la crisis sanitaria han supuesto un desafío para su labor educativa; para otros, este período no ha representado ningún tipo de impacto en su capacidad de enseñar. No obstante, resulta preocupante que casi la mitad de ellos perciba una afectación en su capacidad para enseñar eficazmente, pues esto permite dar un vistazo a la magnitud del impacto que este evento ha tenido en la educación.

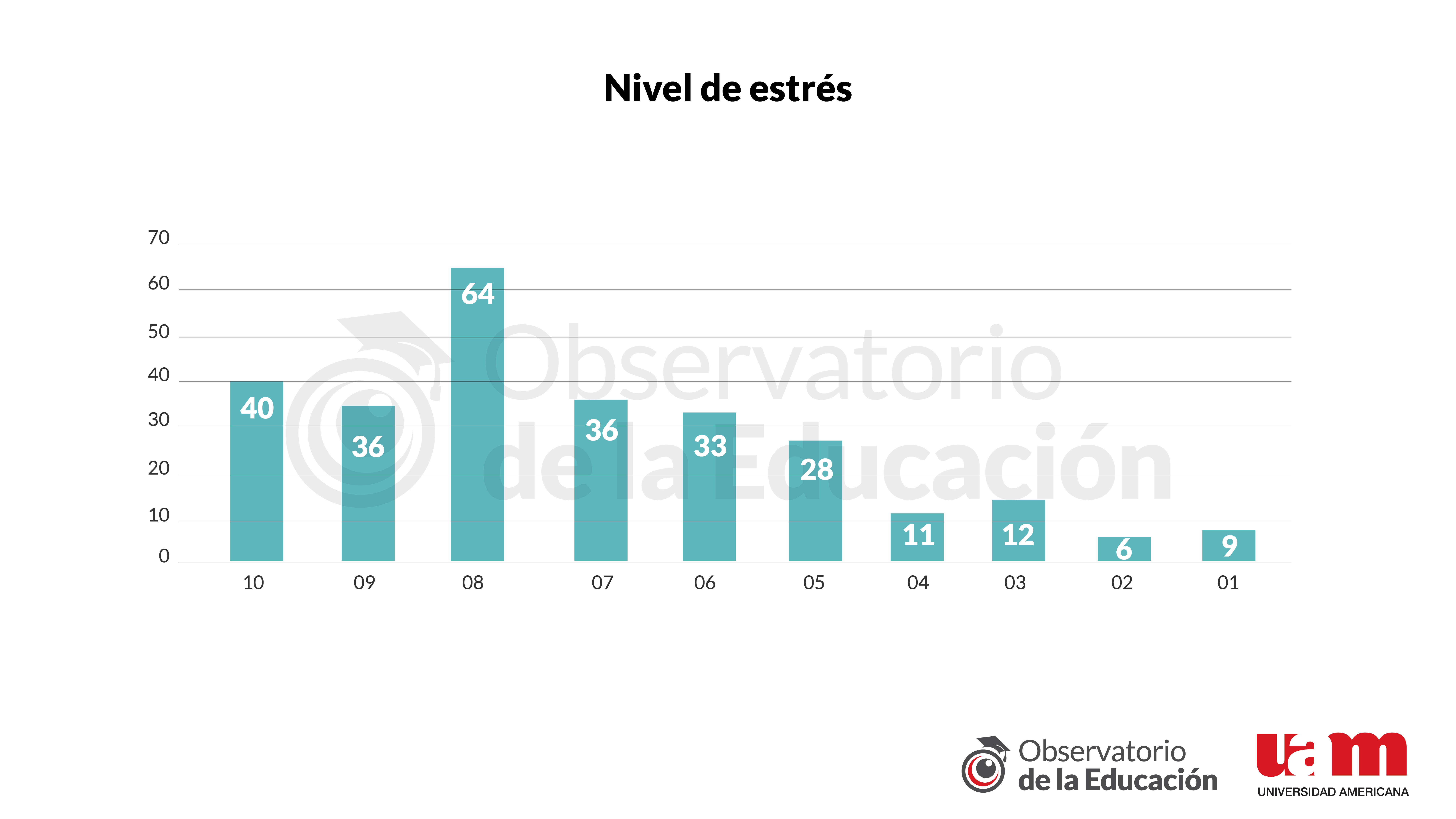

Las dos últimas preguntas sobre los efectos del “apagón educativo” en la salud mental de los docentes se centraron en sus niveles de estrés. En primer lugar, se les preguntó qué tan estresados se habían sentido recientemente. Se les proporcionó una escala del 1 al 10, donde 1 representaba un nivel mínimo de estrés y 10 indicaba un nivel extremadamente alto de estrés. Las respuestas obtenidas fueron las siguientes:

Como se logra observar en el gráfico anterior, la mayoría (23,3 %) informó estar en el nivel 8 de la escala, lo que indica un grado significativo de tensión. Además, un número sustancial de docentes (14,5 %) colocó su nivel de estrés en el punto máximo de la escala, el nivel 10; mientras que otros 36 (13 %) lo situaron en el nivel 9. Estas cifras resaltan una preocupante prevalencia de niveles de estrés muy altos entre los profesionales de la educación. Por otro lado, también se observa una minoría que reportó niveles de estrés más bajos, con 9 docentes (3,4 %) en el nivel 1, 6 (2,2 %) en el nivel 2, 12 (4,4 %) en el nivel 3 y 11 (4 %) en el nivel 4. Aunque estos números son menores -en comparación con aquellos en los niveles más altos de estrés-, deja a la vista que algunos docentes, a pesar de la situación, han logrado mantener niveles relativamente bajos de tensión durante este período. En promedio, los docentes se sitúan en un nivel de estrés de 7,01, lo que evidencia una carga emocional considerable que afecta a una gran parte de la fuerza laboral educativa.

Estos datos reflejan una realidad compleja y sumamente preocupante para la salud mental de los docentes durante el “apagón educativo”. Mientras que algunos enfrentan niveles extremadamente altos de estrés, otros logran mantenerlo en niveles más manejables. Sin embargo, es evidente que el estrés es una preocupación generalizada que afecta a los docentes y es una situación en la cual debe centrarse el foco de atención de las autoridades educativas.

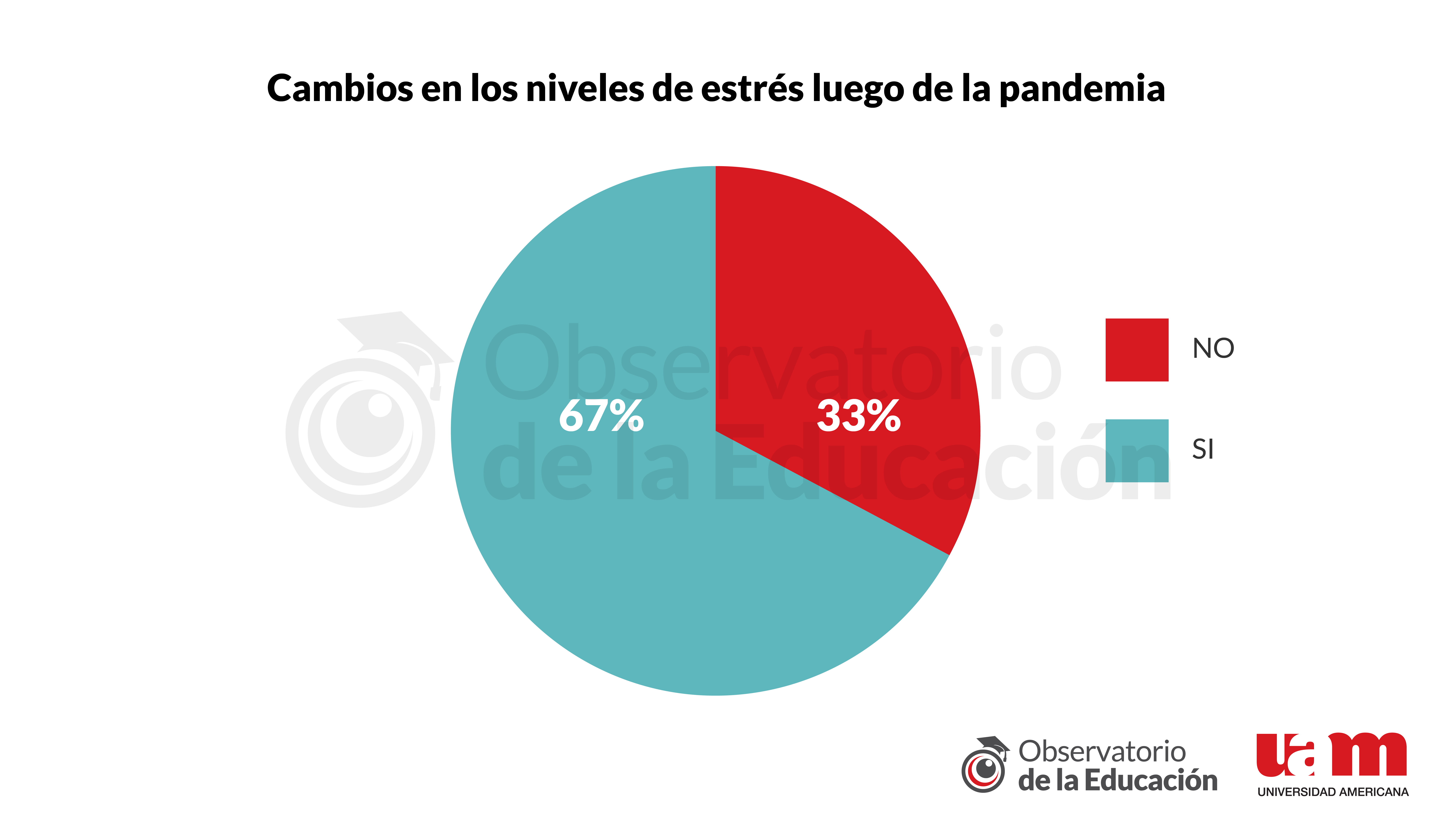

La siguiente pregunta -relacionada con la anterior- indaga si los encuestados creen que los niveles de estrés han aumentado tras la pandemia; a lo cual, la mayoría indica que sí, como se muestra enseguida:

Según se muestra en el gráfico, la mayoría de los encuestados (67 %) expresó que sí percibió un aumento en los niveles de estrés, luego de la pandemia. Esta información es de suma importancia, pues deja ver un impacto significativo de la crisis sanitaria en la salud mental de las personas encuestadas.

En definitiva, los resultados mostrados supra destacan una preocupante realidad sobre la salud mental de los docentes a raíz del “apagón educativo” causado por la pandemia de COVID-19. La mayoría de los educadores experimentó un deterioro significativo en su bienestar emocional, el cual se pone de manifiesto con la prevalencia de sentimientos como ansiedad y preocupación y, en muchos casos, problemas graves como insomnio y depresión. Además, es alarmante que casi la mitad de los participantes perciban que su habilidad para enseñar ha sido afectada. Uno de los datos más destacables es que el estrés entre los docentes es considerablemente alto, la mayoría señala tener niveles elevados de tensión. Asimismo, una gran parte de los encuestados considera que sus niveles de estrés han aumentado después de la pandemia.

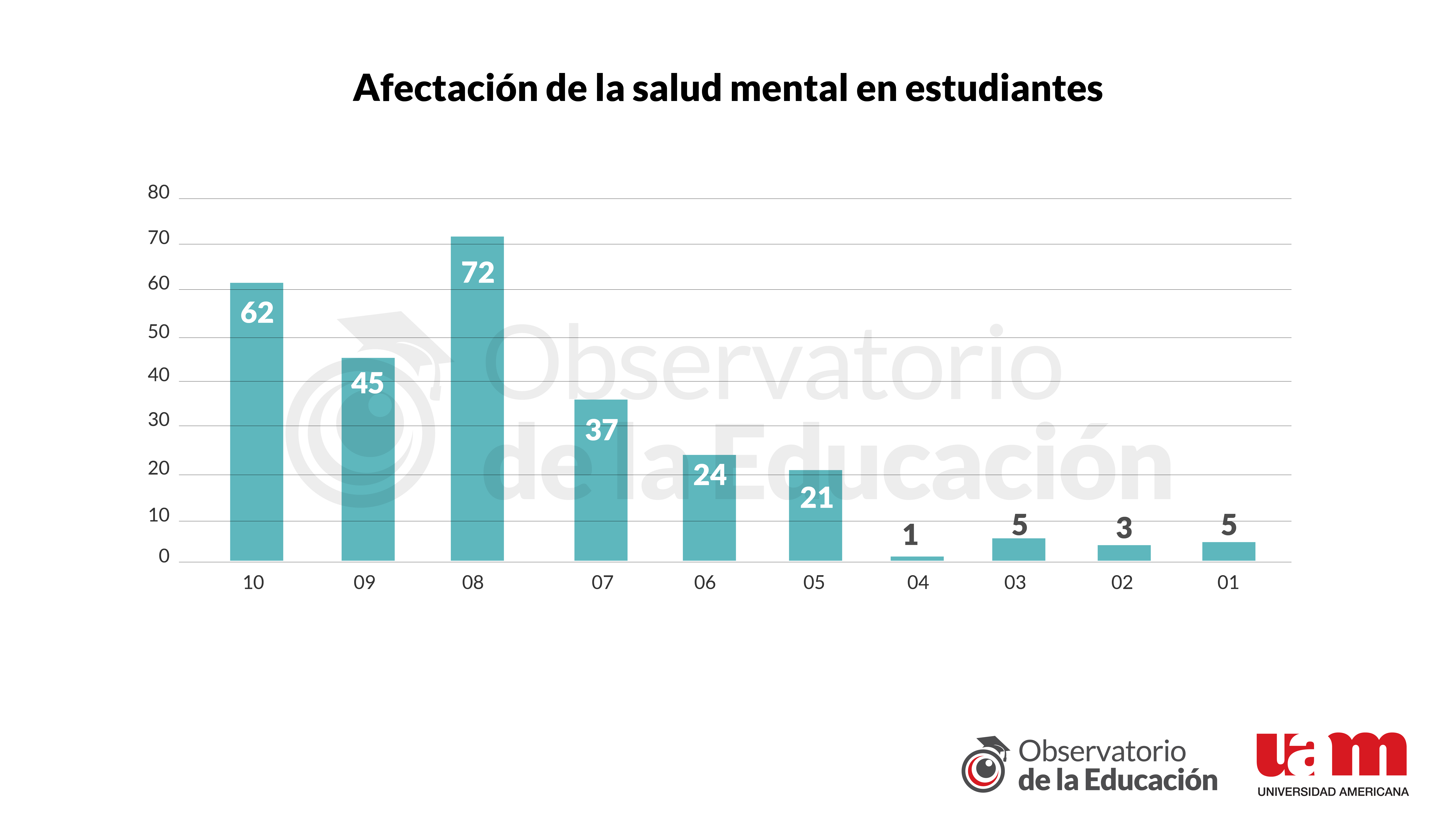

Siguiendo con el análisis del cuestionario, a continuación, se presentan las percepciones de los docentes sobre el impacto que el “apagón educativo” tuvo en la salud mental de sus estudiantes. La primera pregunta, de carácter general, indaga sobre el grado de afectación que la pandemia -y su respectivo “apagón educativo”- tuvo en la salud mental de los estudiantes. Se les proporcionó una escala del 1 al 10, donde 1 representaba un nivel mínimo de afectación y 10 indicaba un nivel extremadamente alto de incidencia. Las respuestas obtenidas fueron las siguientes:

En el gráfico anterior se puede ver que la mayoría de los docentes (65,1 % entre los niveles 8, 9 y 10) percibe un impacto significativo o muy alto en la salud mental de sus estudiantes. Por otro lado, hay una minoría de docentes (representada por el 5,1 % en los niveles que van del 1 al 4), que consideran un impacto mínimo o bajo en la salud mental de los discentes. Las respuestas dadas subrayan la premura de abordar las necesidades emocionales y psicológicas de los estudiantes durante eventos disruptivos, como el “apagón educativo”, lo cual representa uno de los principales desafíos para el sistema educativo nacional. Como se mencionó en un informe anterior, “en el 2023, el MEP atendió un total de 824 llamadas de primeros auxilios psicológicos y apoyos emocionales tanto de estudiantes como de familias, por medio de la línea ‘Aquí estoy’” (Observatorio de la Educación UAM, 2024). Estos y los datos que arroja la encuesta son un indicativo de que no se puede tomar a la ligera un tema tan importante como lo es la afectación de la salud mental en estudiantes.

La siguiente pregunta que se les hizo a los educadores era si han observado cambios en el comportamiento o el rendimiento académico de los estudiantes, que podrían estar relacionados con la salud mental, luego de la pandemia. Ante esta interrogante, las respuestas fueron las siguientes:

El análisis de las respuestas revela que la gran mayoría de los educadores encuestados (93 %) ha observado cambios en el comportamiento o el rendimiento académico de los estudiantes que podrían estar vinculados con su salud mental, después de la pandemia. En contraste, solo 20 educadores (7 %) indicaron que no han notado tales cambios. Los hallazgos son preocupantes, puesto que dejan ver que los docentes consideran que la pandemia ha tenido un impacto significativo en la salud mental de los estudiantes. Es transcendental no limitarse únicamente a analizar los efectos del “apagón educativo” en el rendimiento académico de los estudiantes. También se deben abordar las necesidades actuales de salud mental que enfrentan los estudiantes, ya que están generando un impacto significativo y duradero en su desarrollo integral.

Relacionado con lo anterior, se les consultó a los docentes si han notado un incremento en la prevalencia de trastornos de ansiedad o depresión entre los estudiantes desde que terminó la pandemia. Las respuestas dadas pueden observarse en el siguiente gráfico:

El análisis de las respuestas de los docentes revela que la mayoría (86 %) ha notado un aumento en la prevalencia de trastornos de ansiedad o depresión entre los estudiantes desde que finalizó la pandemia. En contraste, solo 39 docentes (es decir, el 14 %) indicaron no haber observado tal incremento. Estos hallazgos son inquietantes, pues sugieren que la crisis sanitaria tuvo un impacto significativo en la salud mental de los estudiantes y generó un aumento en los trastornos de ansiedad o depresión.

A continuación, en el cuestionario se planteó a los educadores una pregunta sobre cómo calificarían el acceso de los estudiantes a recursos de apoyo para su salud mental después de la pandemia. Las respuestas se detallan seguidamente:

Como se muestra en el gráfico anterior, las respuestas revelan que la mayoría de los educadores (57 %) califica el acceso de los estudiantes a recursos de apoyo para su salud mental después de la pandemia como “regular”. Además, el 35 % de los educadores expresó que el acceso era “malo” y solo el 8 % de los educadores consideró que el acceso era “bueno”. Estos resultados subrayan la necesidad de mejorar los recursos de apoyo para la salud mental de los estudiantes. De lo contrario, las afectaciones mencionadas en el informe persistirán y se harán más evidentes con el tiempo.

Por último, relacionado con la pregunta anterior, se consultó si los educadores habían recibido capacitación específica para abordar las necesidades de salud mental de los estudiantes después de la pandemia. Sobre este punto, los educadores expresaron lo siguiente:

Las respuestas dadas por los participantes revelan que solo un 10 % de los educadores ha recibido capacitación específica para abordar las necesidades de salud mental de los estudiantes después de la pandemia. En contraste, la gran mayoría, un 90 % de los educadores, no ha recibido esta capacitación. Esa disparidad indica una brecha en la preparación de los educadores para abordar las necesidades de salud mental de los estudiantes en el contexto pospandémico. Esta falta de capacitación podría dificultar la capacidad de los profesores para proporcionar el apoyo adecuado a los discentes que lo necesitan.

La información mostrada deja ver la profunda y preocupante huella que la pandemia -y su consecuente “apagón educativo”- dejó en la salud mental de los estudiantes, según lo perciben los docentes. La gran mayoría observó cambios significativos en el comportamiento y el rendimiento académico de los estudiantes, lo cual se correlaciona directamente con una mayor incidencia de trastornos de ansiedad y depresión. Los participantes señalaron que el acceso a los recursos de apoyo para la salud mental es insuficiente; asimismo, la falta de capacitación específica entre los educadores para manejar estas necesidades es un tema pendiente aún en nuestro sistema educativo.

El presente informe pone sobre la mesa una crisis de bienestar emocional que afecta significativamente a la población educativa de Costa Rica. Los resultados del estudio, que incluyen la percepción de los profesores sobre el impacto del “apagón educativo” en su propia salud mental y la de sus estudiantes, muestran una alta incidencia de estrés, ansiedad, depresión y otros problemas relacionados. Estos hallazgos son alarmantes, pero esperados, dado que la pandemia alteró profundamente las metodologías de enseñanza y el ritmo normal de la vida académica y social. La mayoría de los docentes reconoce haber experimentado un deterioro en su salud mental, lo que pone de manifiesto la carga emocional que han tenido que manejar, además de sus responsabilidades pedagógicas.

Asimismo, en este informe se resalta la preocupación por el bienestar de los estudiantes, cuya salud mental también se vio afectada por el aislamiento, la incertidumbre y la alteración de su rutina educativa. Los educadores observaron cambios significativos en el comportamiento y el rendimiento académico de los discentes, lo cual se correlaciona con un aumento en la incidencia de trastornos de ansiedad y depresión. Este panorama refuerza la necesidad de poner atención real a las necesidades emocionales y psicológicas de los estudiantes, que ahora más que nunca requieren recursos de apoyo para manejar las secuelas de la pandemia en su salud mental.

Para complementar esta información, en el próximo informe, se ofrecerá un análisis de la percepción de profesionales en psicología y psicopedagogía sobre el impacto del “apagón educativo” en la salud mental de la población educativa, con el fin de tener un panorama más completo de la situación.

Ministerio de Educación Pública [MEP]. (2020a). Resolución MEP-538-2020. https://www.mep.go.cr/sites/default/files/2022-07/resolucion-n%C2%B0-mep-538-2020ampliacion-calendario-escolar.pdf

Ministerio de Educación Pública [MEP]. (2020b). Orientaciones para el apoyo del proceso educativo a distancia. https://idp.mep.go.cr/sites/all/files/idp_mep_go_cr/publicaciones/orientaciones_sobre_el_proceso_educativo_a_distancia.pdf

Ministerio de Educación Pública [MEP]. (2020c). Estrategia “Regresar”. https://www.mep.go.cr/sites/default/files/2022-08/inf-estrategia-regresar.pdf

Ministerio de Educación Pública [MEP]. (2021). Orientaciones de mediación pedagógica para la educación combinada. https://www.mep.go.cr/sites/default/files/2022-07/orientaciones-mediacion-pedagogica-educacion-combinada.pdf

Ministerio de Salud y Ministerio de Educación Pública. (2020). Resolución MS-DM-2382-2020 / MEP-0537-2020. https://www.mep.go.cr/sites/default/files/page/adjuntos/resolucion-ms-dm-2382-2020-mep-0537-2020-suspension-nacional-lecciones-como-medida-preventiva.pdf

Observatorio de la Educación. (2024). Informe 7: Retos de la Educación Costarricense para el 2024. Universidad Americana. https://www.uam.ac.cr/observatorio-de-educacion/informes/7

Ramírez Castro, I. y Velazco Capistrán, D. L. (2021). Lo que dejó el covid 19 en la salud mental de los estudiantes. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 5(6), 13778-13796. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v5i6